2025年、戦後80年という大きな節目を迎えます。

多くの犠牲者を生んだ「沖縄戦」について知り、

命の尊さについて考えることは

沖縄戦の記憶を未来につないでいく大切な一歩です。

本特集では、沖縄戦の基礎知識や

語り継ぐ人のメッセージをはじめ、

映画作品や施設、

ガイドツアーなど、

さまざまな角度から沖縄戦を学ぶことができます。

ガイドから学ぶ沖縄戦

沖縄県内の各地域には多くの戦跡や

関連施設があり、

さまざまなガイドツアーに

参加することができます。

歴史や地理に

詳しいガイドの解説で現地を巡れば、

沖縄戦の背景を知ることができ、

理解がさらに深まります。

ガイドツアー

宜野座村の基地と現状

今もなお、村のくらしのすぐ側にある基地。

現地を歩くことで「平和」の在り方を考える

沖縄本島北部の宜野座村は農業が盛んな地域で、戦中・戦後は本島中南部に居住していた人々の疎開先や米軍による捕虜収容地としても利用されました。現在、宜野座村の山間部には、北部4市町村にまたがる基地「キャンプ・ハンセン」の訓練地区が広がっており、もう一つの「キャンプ・シュワブ」も含めると、村に占める米軍基地の割合はなんと50%以上にも及びます。現在もなお県民に大きな影響を与えている基地について、その実情を知ってほしいという思いから、宜野座村の基地の現状を伝えるガイドツアーが誕生しました。

ガイドツアーは、宜野座村の特徴を知るための説明からスタートします。「このエリアは水が豊かで、山にはダムが点在していますが、その多くが米軍の訓練地区になっています」と語る宜野座村観光協会の石川さん。その後車で村内を移動し、最初に降り立ったのは「戦車専用道路」。林道が利用されていますが、この道だけが、戦車が通っても傷つかないように通常のアスファルトの2倍の厚みで造られています。沖縄自動車道をまたぐ陸橋も戦車が通るルートに含まれており、日常のすぐ側に「基地」の存在を感じます。

その後「ゲート102」と呼ばれる訓練地区の入り口のひとつへ。「村内であってもフェンスの向こうはアメリカ。ゲートから先に行くことはできません。実際にこの場に立つことで、それを実感してほしいです」と話す石川さん。すぐ近くの「カタバル干潟」では米軍の水陸両用車が移動することもあり、素朴な村の風景と訓練地区ならではの光景が共存している様子が伺えます。大切なのは、過去を知り、現在を見て、未来を考えること。参加したひとり一人が「平和」についてじっくり考えるきっかけとなる貴重なガイドツアーです。

ガイド名

宜野座村の基地と現状

(約1時間30分〜2時間)

ガイドツアー

Afer1945 街は歴史博物館

「オールドタウン

コザを歩く」

「アメリカ世(ゆー)」の影響が

色濃く残るコザは、

歴史の延長線に

日常があるチャンプルータウン

米軍統治時代のOKINAWAを今に残すスポット「コザ」。そんなコザを巡るガイドツアーの始まりは、嘉手納空軍基地第二ゲートから伸びる道路「コザゲート通り」です。そこは、米軍統治時代は軍用道路であり、住民には「軍道」と呼ばれていました。本土復帰後はゲート前に引かれた白線が国境の役割を担い、現在も基地内で働く日本人はパスポートの提示が必要となります。外国語の看板が並ぶ通りは老舗のカフェやライブハウス、外国人向けアパレル店など多様なお店が軒を連ね、週末には多くの外国人が行き交います。同じく米軍統治下で栄えた「中央パークアベニュー」も巡るので、当時の雰囲気をたっぷり満喫できます。

米軍統治下から日本復帰までの沖縄市における激動の時代を今に伝える沖縄市戦後文化資料展示室「ヒストリート」は、沖縄市認定ガイドの宮城さんイチオシのスポット。米国紙による毒ガス兵器配備のスクープを発端とした反対運動や、住民の怒りが一気に爆発したものの、死亡者を出さなかった「コザ暴動」など “統治下の戦後”から、戦地に向かう米兵たちの思いが込められた壁一面に貼られた1ドル札、ジュークボックスやAサイン看板などに象徴される“統治下の復興”まで、さまざまな側面から沖縄市の戦後を知ることができます。

「コザ一帯は、米軍基地の存在や基地経済の恩恵を求めて県内外や海外から人が集まったことで、異文化が混ざり合い、チャンプルータウンとも呼ばれています。この辺りは越来グスク(城)があった琉球王国時代から、多くの人が行き交っていたため、共存のDNAが受け継がれているのでしょう」と話す宮城さん。青春時代を米軍統治下のコザで過ごした自身の経験を交えながら、平和の尊さを若い世代に伝えています。「共存のコツは懐の深さ」と豪快に笑う宮城さんと歩くと、街並み自体に生きた歴史を感じられ、一般的な観光では得られない貴重な体験と学びが得られます。

ガイド名

Afer1945 街は歴史博物館

「オールドタウン コザを歩く」(約1時間)

コザミュージックタウン1階

※雨具(傘・カッパ等)のご持参をおすすめします

展示室

「ヒストリート」の休館日となります

ガイドツアー

激戦地前田高地

(ハクソー・リッジ)を巡る

琉球王国発祥の地とも言われる

標高120mの高地は

沖縄戦を象徴する

激戦地のひとつ

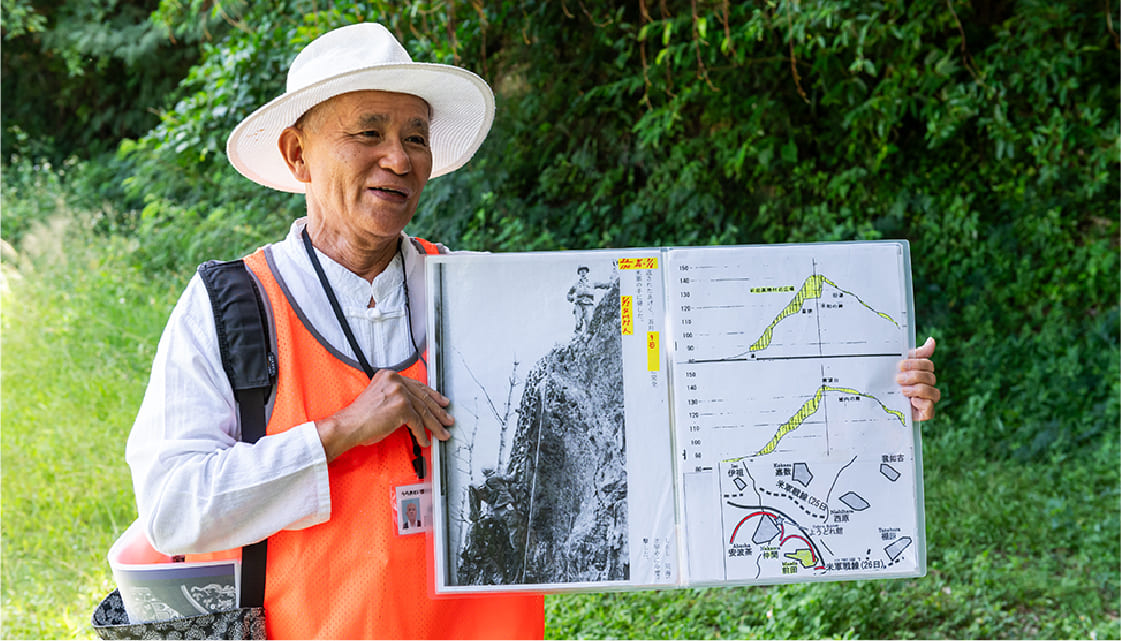

「前田高地」と呼ばれる浦添城跡一帯の丘陵地は、映画「ハクソー・リッジ」の舞台にもなった沖縄戦の激戦地です。読谷村まで見渡せる展望台からは、同じく激戦地の嘉数高台が北側に、南側には日本軍司令部があった首里城が見え、その2点が一直線上にあることから、戦時中「前田高地」が重要拠点であったことがうかがえます。敷地内の御嶽(うたき)近くには多くの村民(当時は浦添村)の寄付により建立された「浦和の塔」があり、浦添の「浦」と平和の「和」から命名され、国籍関係なく浦添市全域に散らばる戦死者の遺骨が納骨されました。

「浦和の塔」を進み、狭い階段を降りると、そこには主に北海道出身の戦没者を祀る「前田高地平和之碑」があり、その先には「前田高地壕群(北側)」がそびえます。ここは、ほぼ垂直の断崖を登りつめた米軍を待ち構えた日本軍が猛烈な攻撃を仕掛けた場所で、その熾烈な戦いは、米国陸軍から「ありったけの地獄を1つにまとめたようなもの※」と表現されました。戦後の復興事業の中で多くの岩が建材用として削り取られたため、現在は中腹に広がる平地のような状態ですが、記録写真と見比べながらガイドの説明を聞くと当時の面影が浮かび上がります。

※米国陸軍省編『日米最後の戦闘・沖縄』外間正四郎訳)

当時の人口の44.6%の浦添村民が犠牲となった沖縄戦について、「文献や写真でも沖縄戦を知ることはできますが、実際にかつての激戦地に立つことで感じられることがあるはず」と話すガイドの屋嘉比さん。もともと首里の歴史に関心があり、いろいろと調べていくうちに琉球王国のルーツと言える浦添グスクにたどりついたと言います。グスク(城)は遠くまで見渡せる高台に作られるため、激戦地になったのは必然とも言えるのかもしれません。ガイドの話をじっくり聞けるツアーでは、見えないものが見えてくるように、それぞれの戦跡の存在が1本の糸のようにつながる瞬間に出会えます。

ガイド名

激戦地前田高地(ハクソー・リッジ)を巡る

(約1時間)

浦添グスク・ようどれ館内

※歩きやすい格好でご参加ください

ガイドツアー

沖縄陸軍病院南風原壕

屋外戦跡案内

現存する戦跡を巡りながら当時を思い描く

次世代へ受け継ぎたい追体験の場

南風原町の黄金森公園に現存する「沖縄陸軍病院南風原壕」をはじめとした戦跡は、当時の戦況を現代に伝えています。「20号壕」と呼ばれる約70mの人口壕は第二外科の中心的な壕となり、戦時中は19号と21号へ通じる道と交差する地点で外科手術が行われていました。実際にその場に立つと、ロウソクの火を頼りに、限られた医薬品や器具で手術を行なっていた状況は想像を絶するものだと推測できます。陸軍病院の撤退時に埋められた医薬品や米軍の火炎放射で焼け残った坑木など当時を追体験できる空間は、強烈な記憶を残します。

南風原町は海と接していない=四方へアクセス可能という立地から、日本軍の後方支援部隊が置かれました。「20号壕」の周辺には看護婦や衛生兵、看護要員として動員された「ひめゆり学徒」らが食料を運んだ「飯上げの道」や見張り場であった「喜屋武(ちゃん)シジ」などの戦跡が点在します。今は木や植物が生い茂っていますが、当時は茅が広がり、敵機から丸見えだったのかもしれません。黄金森に隣接する南風原文化センターでは病院壕の再現や時系列での戦況などを見ることができる展示コーナーがあり、ガイド前にこちらで予習をすると戦跡への理解度もグンと増します。

「これだけの戦跡が現存するのはとても貴重です」と話す、"南風原平和ガイドの会"会長の井出さんは、ひめゆり学徒隊をきっかけに沖縄陸軍病院壕を知ったとのことです。「知れば知るほど、これらの戦跡は後世に伝えなくてはいけない重要なものであると認識し、南風原平和ガイド養成講座修了生で構成されたガイドの会の会長を務めています。ガイドの案内を通して、より深く、よりリアルに沖縄戦を『追体験』できます。」戦争の悲惨さを感じる戦跡を抜けると澄み切った青空と長閑な光景が広がり、改めて平和の尊さを考えさせられます。

ガイド名

沖縄陸軍病院南風原壕 屋外戦跡案内

(約1時間)

住所:島尻郡南風原町字喜屋武257

H8897399@town.haebaru.okinawa.jp

※要事前予約 ※要事前予約

※毎週水曜日と年末年始は休壕日となります

ガイドツアー

ターガーガマと前川民間防空壕

平和学習

住民の手で掘られた防空壕と

人命を守ったガマを通して

地域の人々が体験した沖縄戦の痕跡をたどる

沖縄本島南部・南城市玉城(たまぐすく)の前川地区を起点としたガイドツアー「ターガーガマと前川民間防空壕 平和学習」は、フィールドワーク方式で地域における沖縄戦を学ぶことができます。まずは、前川地区の西側にある「前川民間防空壕群」へ。壕の数は約60基にも及び、多くの住民がここへ避難しました。壕の入り口は大人がしゃがんでようやく入れる程の狭さで、隣の壕と内部でつながっているのが特徴です。近くには「前川樋川(ヒージャー)」があり、豊かな湧泉が人々の命を守ってくれたことを実感できます。

次に訪れた「ターガーガマ」は、地区の住民8世帯が避難した自然洞穴で、参加者は実際にガマの中に入ってガイドの説明を受けます。内部には水流があり、美しい鍾乳石がそのままの姿で残っているため、まるで観光スポットの鍾乳洞のように錯覚しますが、当時は、洞窟が日本軍の使う陣地と勘違いされ、入り口付近では、戦車による「馬乗り攻撃」や手榴弾、火炎放射などによる米軍の激しい攻撃が行われました。幸いターガーガマでの戦死者の記録はなく、避難した全員が生き延びて沖縄戦終結を迎えました。

「沖縄戦の際『鉄血勤皇隊(学徒による少年兵部隊)』に配属され、実際にこの地で戦時中の様子を目の当たりにした中村康雄さん(故人)から、直接聞き取りを行ったことがこのガイドをはじめたきっかけです。案内する際は、情報を正確に届けるように心がけています」と話すガイドの山内さん。戦跡はもちろん、地域の歴史をたどる「メーガーま〜い(前川歩き)」も合間に挟みながらガイドが行われるため、かつての“むら”の情景を追体験する特別な時間が過ごせます。

ガイド名

ターガーガマと前川民間防空壕

平和学習(約2時間30分)

八重瀬自然遊学センター

予約:098-998-8983 ※要事前予約

詳細をご確認ください